◇教えてくれた人 吉田誠司さん

読者の皆さんは、4月に始まった新しい生活に少し慣れてきたころでしょうか。5月の連休明けは、毎年疲れが出やすく、この時期の体や心の不調を「五月病」と言います。五月病の起こる仕組み、対処方法について、大阪医科薬科大学の小児科医の吉田誠司さんに聞きました。【田嶋夏希】

五月病を知ろう【ニュース知りたいんジャー】

https://www.newsgawakaru.com/knowledge/18754/

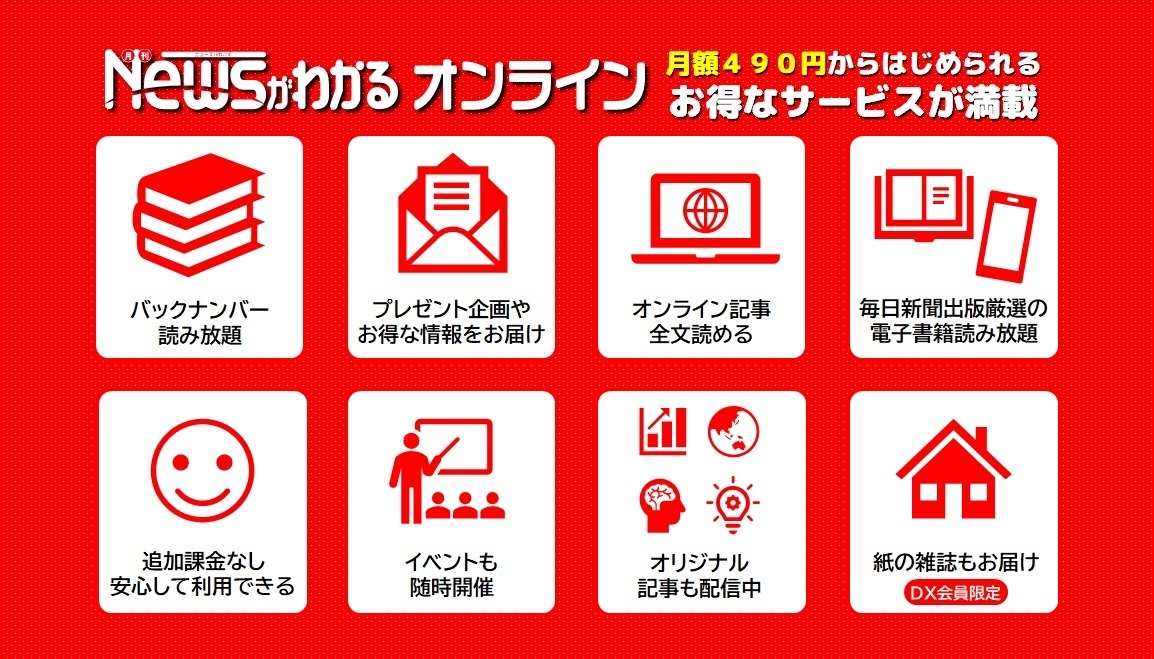

こちらの閲覧にはプレミアム会員へのご登録が必要となります。

プレミアム会員登録がお済みの方は、いったんログアウトをしていただき、Fujisan.co.jpにてお申込み頂いたアカウントにて再度ログインをお願いします。