国の宝と書く国宝。絵画や仏像、刀剣、お寺などさまざまなものが指定されています。今年の秋には、89点の国宝が公開される展覧会も開かれます。国宝とは何で、どうやって選ばれるのでしょうか? 国の役所である文化庁の綿田稔さんに聞きました。【田嶋夏希】

国宝大集合 国宝って何?どう決まる?【ニュース知りたいんジャー】

https://www.newsgawakaru.com/knowledge/22820/

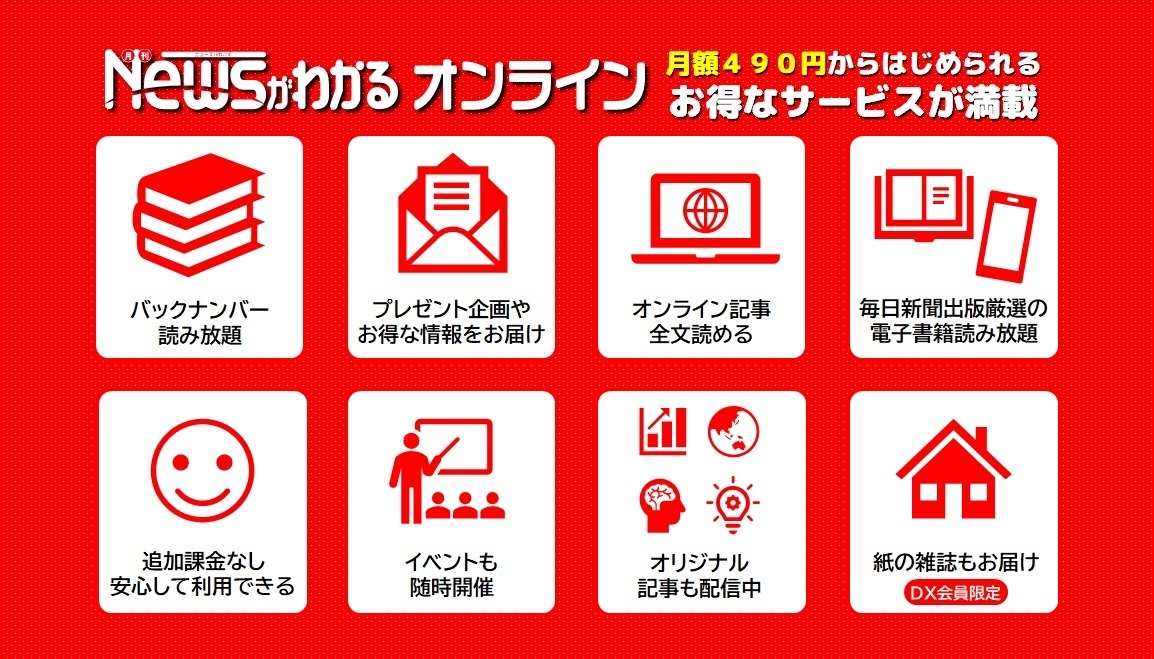

こちらの閲覧にはプレミアム会員へのご登録が必要となります。

プレミアム会員登録がお済みの方は、いったんログアウトをしていただき、Fujisan.co.jpにてお申込み頂いたアカウントにて再度ログインをお願いします。