ニュースがわかるオンラインの人気セミナー「保護者のための中学受験攻略セミナー」の講師が、2025年度の中学入試のために押さえておくべき時事ニュースを、出題ポイントと合わせて解説します。

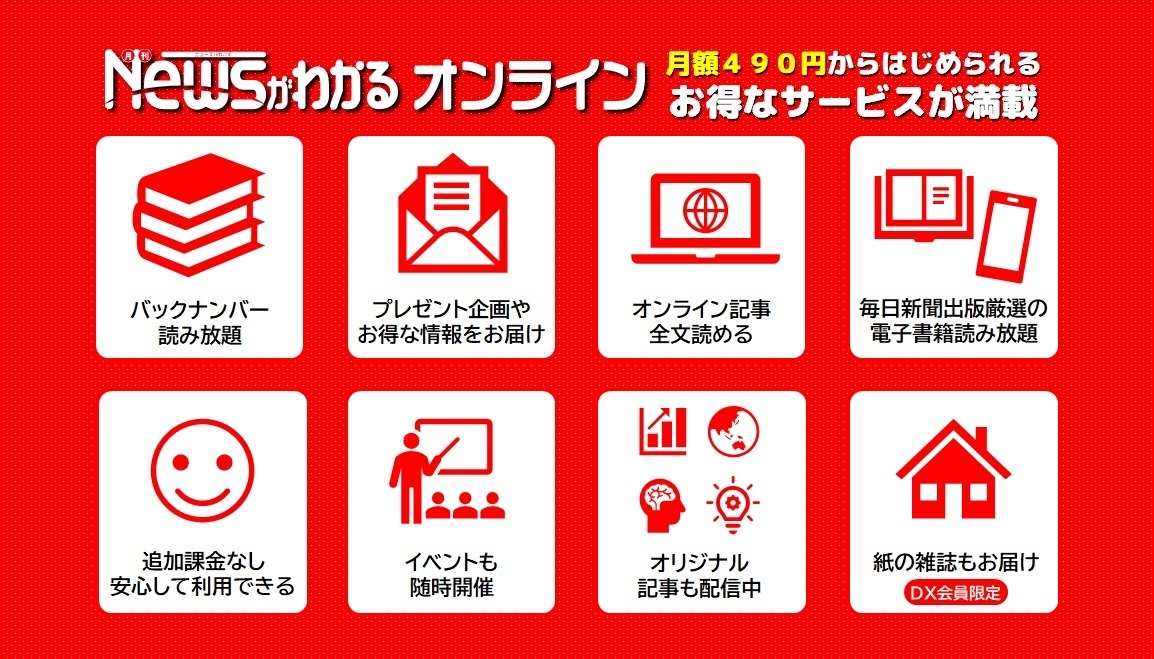

※記事を読むにはプレミアムサービスへの登録が必要です。プレミアムサービスの詳細はこちら。

受験対策のプロが解説! 時事問題攻略2025【8月号】

https://www.newsgawakaru.com/jijinewspoint202508

こちらの閲覧にはプレミアム会員へのご登録が必要となります。

プレミアム会員登録がお済みの方は、いったんログアウトをしていただき、Fujisan.co.jpにてお申込み頂いたアカウントにて再度ログインをお願いします。